快適な住まいづくりを考えるとき、目に見えない「断熱性能」が実はとても重要です。

特に「断熱等級」という言葉は、省エネ住宅の心地よさや光熱費に大きく関わっています。

この等級が具体的に何を示し、どのように私たちの暮らしに影響するのか、気になる方も多いのではないでしょうか。

今回は、省エネ住宅における断熱等級の基本から、ご自身に合った等級を選ぶためのポイントまでをご紹介します。

省エネ住宅の性能を語る上で欠かせない「断熱等級」。

まずは、この基本的な意味や基準について見ていきましょう。

目次

省エネ住宅の断熱等級とは?UA値との関係性

省エネ住宅の断熱等級とは、その建物がどれだけ外の暑さや寒さの影響を遮断できるか、つまり断熱性能を段階的に示した指標です。

この等級は、具体的には「UA値(外皮平均熱貫流率)」という数値に基づいて評価されます。

UA値は、住宅の壁や窓、屋根などを通してどれくらい熱が逃げやすいかを示す値で、この数値が小さいほど熱が逃げにくく、断熱性能が高いことを意味します。

断熱等級では、このUA値が低いほど高い等級に認定される仕組みになっています。

2022年改正後の省エネ住宅における断熱等級基準(等級1~7)

住宅の省エネ性能に関する基準は時代とともに見直されており、断熱等級も2022年4月と10月に改正・新設が行われました。

これにより、従来の等級に加え、より高性能なレベルを示す等級が設けられ、現在は等級1から等級7までの7段階で評価されています。

特に重要なのは、2025年4月から原則として全ての新築住宅に対して、断熱等級4以上の性能が義務付けられる点です。

これは、国として住宅の省エネ化をより一層推進していく姿勢の表れと言えるでしょう。

省エネ住宅で注目される新しい断熱等級(等級5・6・7)の位置づけ

2022年の改正で特に注目されるのが、新たに設けられた断熱等級5、等級6、そして等級7です。

等級5は、太陽光発電などでエネルギー収支をゼロ以下にすることを目指すZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)の水準に相当する高い断熱性能を示します。

さらに等級6は、より質の高い断熱性能を目指す「HEAT20 G2グレード」レベル、そして最高等級である等級7は「HEAT20 G3グレード」レベルにそれぞれ相当し、これらは極めて高い断熱性能を持つ住宅であることを意味します。

これらの新しい等級は、より快適でエネルギー効率の高い省エネ住宅を選ぶ上での重要な目安となります。

断熱等級が異なると、省エネ住宅での暮らしにどのような違いが生まれるのでしょうか。

光熱費や快適性、健康面への影響を見ていきます。

断熱等級と省エネ住宅の光熱費削減効果

断熱等級が高い省エネ住宅ほど、冷暖房の効率が向上し、結果として光熱費の削減に繋がります。

これは、外の気温の影響を受けにくいため、少ないエネルギーで室内の温度を快適に保つことができるからです。

例えば、断熱等級4の住宅と等級5の住宅を比較した場合、年間で数万円単位の暖冷房費の差が出ることもあります。

等級が上がるほど、長期的に見て経済的なメリットは大きくなる傾向にあります。

断熱等級が向上する省エネ住宅の室内快適性

断熱性能の向上は、室内の快適性にも大きく貢献します。

断熱等級が高い省エネ住宅では、家全体の温度差が小さくなるのが特徴です。

冬場に暖房をつけていても足元だけがスースーするといった不快感や、夏場に部屋によって極端な温度差があるといった状況が緩和されます。

これにより、一年を通してどの部屋にいても心地よく過ごしやすくなり、日々の生活の質が向上します。

また、急激な温度変化によるヒートショックのリスクを軽減する効果も期待できます。

断熱等級と省エネ住宅における健康へのメリット

室内の温度環境が安定することは、健康面にも良い影響を与えます。

断熱等級が高い省エネ住宅では、壁の表面温度と室温の差が小さくなるため、結露が発生しにくくなります。

結露は、カビやダニの繁殖を招き、アレルギー性疾患や喘息などの原因となることがあります。

結露を抑制できることは、健康的な住空間を維持する上で非常に重要です。

また、快適な室温は身体へのストレスを軽減し、質の高い睡眠にも繋がるなど、日々の健康維持に貢献します。

省エネ住宅を建てる、あるいは選ぶ際に、どの断熱等級を目指すべきか。

ここでは、最適な等級を選ぶためのポイントを考えていきましょう。

省エネ住宅を建てる地域ごとに推奨される断熱等級

日本は南北に長く、地域によって気候条件が大きく異なります。

そのため、必要とされる断熱性能も一律ではありません。

国は日本全国を8つの地域に区分し、それぞれの地域特性に応じたUA値の基準(つまり推奨される断熱等級の目安)を設けています。

例えば、冬の寒さが厳しい北海道や東北地方では、より高い断熱等級(低いUA値)が求められます。

一方、比較的温暖な地域では、そこまで高い等級でなくても十分な場合があります。

まずは、ご自身が省エネ住宅を建てる地域の気候区分と、それに対応する推奨基準を確認することが大切です。

省エネ住宅の目的と断熱等級のバランス

断熱等級をどこまで高めるかは、省エネ住宅に何を一番求めるかによって変わってきます。

光熱費の大幅な削減を最優先に考えるのであれば、ZEH水準である等級5以上、さらには等級6や7といったより高性能な等級を目指すのが良いでしょう。

一方で、一定の快適性を確保しつつ、初期費用も抑えたいという場合は、地域の推奨基準を満たす等級4や、少し余裕を持たせた等級5あたりを検討するなど、コストとのバランスを考慮することが重要です。

将来のエネルギー価格の変動リスクなども視野に入れ、長期的な視点で判断しましょう。

省エネ住宅の断熱等級を高めるための具体的な方法と注意点

省エネ住宅の断熱等級を高めるためには、いくつかの具体的な方法があります。

・壁、床、天井(屋根)に高性能な断熱材を十分な厚みで使用する。

・窓の性能を高める(例:複層ガラス窓、アルゴンガス入り、樹脂サッシの採用など)。

これらの対策に加え、建物全体の隙間を減らし気密性を高める丁寧な施工も非常に重要です。

注意点としては、断熱性能を追求するほど建築コストは上昇する傾向にあるため、予算とのバランスをしっかりと検討する必要があります。

また、高断熱・高気密化とセットで適切な換気計画を行うことが、結露の防止や室内の空気質を良好に保つために不可欠であることも忘れてはいけません。

省エネ住宅における断熱等級は、住宅のエネルギー効率と快適性を測る重要な指標です。

UA値という客観的な数値に基づいて評価され、等級が高いほど優れた断熱性能を持つことを意味します。

2022年の基準改正により、等級5以上の高性能な区分が新設され、より快適で経済的な住まいが実現しやすくなりました。

2025年からは断熱等級4以上が標準となるなど、省エネ住宅の性能向上は今後も進んでいくでしょう。

ご自身の住む地域やライフスタイル、そして省エネ住宅に求めるものに合わせて最適な断熱等級を選ぶことが、後悔しない家づくりの大切な一歩となります。

◾️会員様限定プラン

①一般には公開していない会員限定の物件情報を閲覧可能♪

②物件情報ないのすべての投稿画像を閲覧できます♪

③希望条件登録機能でご希望の物件が販売されたらメールで通知!

◾️各種ご相談・お問い合わせはこちらから

ご売却/ご購入/お住み替え/リフォーム/リノベーション/その他お問い合わせ

◾️物件を探す/モデルルーム見学/資金について相談/その他

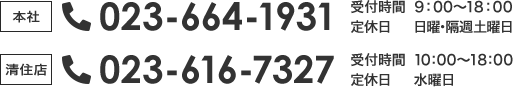

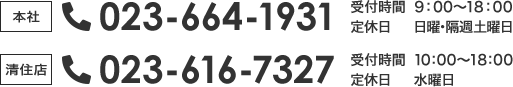

お電話でもお問い合わせ承ります☎️

リノベース 清住ショールーム TEL :023-616-7327

Youtube

最新のお役立ち情報やリフォーム・リノベーションの施工事例など公開中

最新のお役立ち情報やリフォーム・リノベーションの施工事例など公開中

最新のお役立ち情報やリフォーム。リノベーションの施工事例など公開中