既存不適格建築物の用途変更は、多くの不動産オーナーにとって悩ましい課題です。

建築基準法の改正や複雑な手続き、専門用語の理解など、ハードルは少なくありません。

用途変更を成功させるためには、事前にしっかりと準備を行い、適切な対応をすることが不可欠です。

そこで今回は、既存不適格建築物の用途変更における確認申請の手続きと必要な準備について、解説します。

既存不適格とは何か

既存不適格建築物とは、建築当時には法令に適合していたものの、法改正などにより現在では法令に適合しなくなった建築物を指します。

例えば、1981年建築基準法改正による耐震基準の強化によって、旧耐震基準で建てられた建物が現在の基準を満たさなくなるケースや、防火基準の強化によって、防火区画の設置が義務付けられたにもかかわらず、既存の建物にはそれが施されていないケースなどが考えられます。

また、建築基準法だけでなく、消防法や都市計画法などの関連法令の改正によっても既存不適格となる場合があります。

重要なのは、建築当初は合法であった点です。

例えば、建築当時に許容されていた建蔽率や容積率を超過している場合も、既存不適格に該当します。

違反建築物との違い

違反建築物とは、建築時から既に法令に違反している建築物です。

建築確認申請がされていない、あるいは完了検査を受けていない、あるいは建築基準法で定められた防火・避難等の基準を満たしていないなど、様々なケースが考えられます。

中には、無許可で増築や改築を行った結果、違反建築物となったケースもあります。

一方、既存不適格建築物は、建築当時は合法であったため、違反建築物とは明確に区別されます。

違反建築物の場合は、まず法令違反を是正する必要がありますが、既存不適格建築物は、法令改正による不適合が問題となる点で異なります。

用途変更を検討する際には、この違いを正しく理解することが重要です。

例えば、違法な増築部分を取り壊す必要のある違反建築物と、耐震補強工事が必要となる既存不適格建築物では、対応が大きく異なります。

確認申請の必要性

既存不適格建築物の用途変更を行う場合、多くのケースで確認申請が必要です。

これは、用途変更によって建築基準法などの法令に適合する必要があるためです。

例えば、事務所を住宅に用途変更する場合、避難経路の確保や防火設備の基準などを満たす必要があります。

確認申請は、建築士などの専門家を通じて行うのが一般的です。

専門家は、法令の解釈や申請書類の作成、関係機関との調整など、手続き全般をサポートします。

確認申請が不要なケースも存在しますが、それは例外的な状況に限られます。

例えば、非常に小規模な用途変更で、法令に抵触する部分がない場合などです。

用途変更における確認申請

用途変更の確認申請は、管轄の市町村役場などの建築確認担当部署へ提出します。

必要な書類は、建築計画図書、構造計算書、設備図書、その他関係書類(申請書、委任状、所有権を証明する書類など)などです。

手続きは複雑で、提出書類に不備があると、審査が遅延したり、修正を求められたりする可能性があります。

そのため、専門家のサポートを受けることを強くお勧めします。

申請から許可までには、通常1ヶ月から数ヶ月を要します。

審査期間は、申請内容の複雑さや自治体の状況によって異なります。

必要な書類と手続き

確認申請に必要な書類は、建築物の規模や用途変更の内容、既存不適格部分の状況によって大きく異なります。

例えば、規模の大きな建物や、複雑な用途変更の場合は、より多くの書類が必要となります。

一般的には、前述の建築計画図書に加え、既存不適格部分の状況を説明する資料、改修工事の内容を示す図面、既存不適格部分に対する対応策を示す資料なども必要になる場合があります。

手続きの流れは、まず建築士などの専門家と相談し、用途変更計画を策定します。

次に、必要な書類を作成し、管轄の市町村役場に提出します。

その後、審査が行われ、問題がなければ許可が下り、工事着手となります。

法令遵守のポイント

用途変更にあたっては、建築基準法、消防法、都市計画法、建築物環境衛生法など、関係法令を遵守しなければなりません。

特に、避難経路の確保(通路の幅員、避難口の数など)、防火対策(防火区画、防火設備など)、騒音・振動対策、衛生設備の基準などは重要です。

法令に違反したまま用途変更を行うと、是正命令や罰金などの行政処分を受ける可能性があります。

さらに、将来的な建物の売却や賃貸にも影響が出る可能性があるため、専門家と連携し、法令遵守を徹底することが不可欠です。

既存不適格建築物の扱い

既存不適格建築物を用途変更する場合、既存不適格部分の扱いは重要なポイントです。

既存不適格部分のまま用途変更できるケース(例えば、法令の改正によって基準が厳しくなったが、安全上問題ないと判断される場合)と、改修が必要なケース(耐震補強工事や防火設備の設置など)があります。

法令の解釈や判断は複雑なため、専門家への相談が必須です。

例えば、耐震基準に適合しない建物を用途変更する場合、耐震診断を行い、必要に応じて補強工事を行う必要があります。

その際の費用や工期も考慮する必要があります。

確認申請不要なケース

200平方メートル以下の小規模な用途変更の場合、確認申請が不要となるケースがあります。

しかし、これはあくまで例外的なケースであり、避難経路や防火設備に関する基準は厳格に遵守しなければなりません。

例えば、小さな事務所を住宅に用途変更する場合でも、避難経路の確保や、必要な防火設備の設置は必須です。

確認申請の必要性の有無は、個々のケースによって異なるため、必ず専門家に確認する必要があります。

自治体によっては独自の基準を設けている場合もありますので、事前に確認が必要です。

2025年法改正の影響

2025年4月に建築基準法が改正され、これまで構造や設備の審査が一部省略されていた「4号特例」が見直されました。

これにより、小規模な建物でも確認申請時に構造・設備の審査が必要となるケースが増えています。

用途変更の際にも、建物の規模や用途によっては、従来より厳しい基準が適用されるため、事前に改正内容を確認し、専門家と相談のうえで対応を進めることが重要です。

専門家への相談

用途変更の手続きは複雑であり、建築基準法、消防法、都市計画法など、複数の法令に関する専門知識が必要となります。

建築士、不動産会社、弁護士などの専門家に相談することで、スムーズな手続きを進めることができます。

専門家のアドバイスを受けることで、リスクを軽減し、最適な解決策を見つけることができます。

例えば、建築士は建築計画図書の作成や確認申請の手続きをサポートし、不動産会社は市場動向や資金調達に関するアドバイスを行います。

弁護士は法的な問題に関するアドバイスを行います。

既存不適格建築物の用途変更は、確認申請の手続きや法令遵守が複雑なため、専門家のサポートが不可欠です。

確認申請が必要なケース、不要なケース、2025年法改正の影響などを理解し、適切な準備をすることで、スムーズな用途変更を実現できます。

専門家への相談を早期に行い、法令を遵守した上で、安全で快適な空間を実現しましょう。

◾️会員様限定プラン

①一般には公開していない会員限定の物件情報を閲覧可能♪

②物件情報ないのすべての投稿画像を閲覧できます♪

③希望条件登録機能でご希望の物件が販売されたらメールで通知!

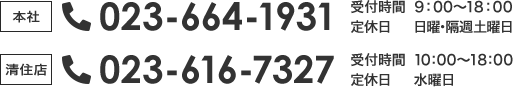

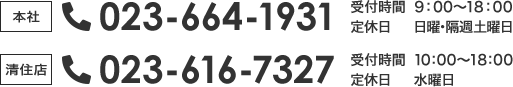

◾️各種ご相談・お問い合わせはこちらから

ご売却/ご購入/お住み替え/リフォーム/リノベーション/その他お問い合わせ

◾️物件を探す/モデルルーム見学/資金について相談/その他

お電話でもお問い合わせ承ります☎️

リノベース 清住ショールーム TEL :023-616-7327

Youtube

最新のお役立ち情報やリフォーム・リノベーションの施工事例など公開中

最新のお役立ち情報やリフォーム・リノベーションの施工事例など公開中

最新のお役立ち情報やリフォーム。リノベーションの施工事例など公開中