給与明細を見て、手取りが少ないと感じることはありませんか。

実は、税金の知識を深めることで、手取りを増やすことができるかもしれません。

毎月の支出に追われる毎日の中で、少しの工夫で得られる余裕は、生活の質を大きく向上させる可能性を秘めています。

税金に関する制度は複雑で、なかなか理解しづらいものですが、知っておくだけで得をする制度が数多く存在します。

そこで今回は、手取りを増やすための所得控除について、具体的に解説していきます。

賢く税金対策を行い、ゆとりある生活を実現しましょう。

目次

医療費控除の基礎知識

医療費控除は、年間の医療費の自己負担額が一定額を超えた場合に利用できる制度です。

一般的なサラリーマンの場合、自己負担額が10万円を超えた分が控除対象となります。

ただし、総所得金額が200万円未満の場合は、総所得金額の5%を超えた分が控除対象となります。

控除対象となる医療費には、医師や歯科医師の診療費、入院費用、薬代などが含まれます。

健康保険組合などが負担した医療費は控除対象外です。

セルフメディケーション税制との併用はできません。

どちらか有利な方を選択する必要があります。

確定申告が必要です。

社会保険料控除の解説

社会保険料控除は、健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料、雇用保険料、労災保険料などを支払った場合に利用できる制度です。

年末調整の際に会社が申告するため、個人が手続きを行う必要はありません。

生計を一にする親族の社会保険料についても、一部条件を満たせば合算して控除を受けることができます。

老親の介護保険料を負担している場合なども忘れずに確認しましょう。

ふるさと納税の賢い活用法

ふるさと納税は、寄付をした自治体から返礼品を受け取れる制度です。

寄付金控除として、2,000円を超える部分について所得税や住民税から控除が受けられます。

ワンストップ特例制度を利用すれば、確定申告が不要になります。

ただし、ワンストップ特例制度にはいくつかの条件があります。

年収、寄付先数、他の控除の有無などを確認し、自分に合った方法を選びましょう。

その他の所得控除12種類

・雑損控除 災害、盗難、横領などで損害を受けた場合に適用される控除です。

確定申告が必要です。

・小規模企業共済等掛金控除 小規模企業共済、企業型DC、iDeCo、心身障害者扶養共済の掛金を支払った場合に適用されます。

年末調整で申告できます。

・生命保険料控除 生命保険料、介護保険料、個人年金保険料を支払った場合に適用されます。

・地震保険料控除 地震保険料を支払った場合に適用されます。

・寡婦控除 一定の条件を満たす寡婦が対象です。

・ひとり親控除 一定の条件を満たすひとり親が対象です。

・障害者控除 障害者本人が、または扶養親族が障害者の場合に適用されます。

・勤労学生控除 一定の条件を満たす勤労学生が対象です。

・配偶者控除 一定の条件を満たす配偶者がいる場合に適用されます。

・配偶者特別控除 一定の条件を満たす配偶者がいる場合に適用されます。

・扶養控除 一定の条件を満たす扶養親族がいる場合に適用されます。

・基礎控除 すべての納税者に適用される控除です。

控除による手取り増加効果

所得控除を受けることで、課税される所得が減少し、税額が安くなります。

その結果、手取りが増えるというメリットがあります。

控除額は、控除の種類や個々の状況によって大きく異なります。

控除申請の手間と難易度

控除の種類によっては、確定申告が必要になる場合があります。

確定申告は、書類の準備や手続きに手間がかかります。

しかし、近年はe-Taxなどの電子申告システムも利用できるようになり、手続きが簡素化されています。

控除を受ける際の注意点

各控除には、適用条件や制限があります。

自分の状況がそれぞれの条件に合致するかを事前に確認する必要があります。

また、複数の控除を併用できる場合もありますが、条件によっては併用できない場合もあります。

控除対象条件の確認方法

各控除の対象となる条件は、国税庁のウェブサイトなどで確認できます。

必要書類や手続き方法なども、詳細に記載されています。

不明な点があれば、税務署に問い合わせることも可能です。

控除額の計算方法とシミュレーション

控除額の計算方法は、控除の種類によって異なります。

医療費控除など、計算が複雑な控除については、国税庁のウェブサイトにある計算ツールやシミュレーションツールを利用すると便利です。

状況に合わせた控除の組み合わせ

複数の控除を組み合わせることで、より大きな節税効果を得られる場合があります。

ただし、全ての控除が自由に組み合わせられるわけではありません。

それぞれの控除の条件を満たしているかを確認し、最適な組み合わせを見つける必要があります。

今回は、手取りを増やすための15種類の所得控除について解説しました。

医療費控除、社会保険料控除、ふるさと納税といった主要な控除に加え、その他様々な控除制度が存在します。

それぞれの控除には、適用条件や手続き方法、メリット・デメリットがあります。

自身の状況に最適な控除を選び、賢く税金対策を行うことで、手取りを増やし、より豊かな生活を送ることが可能になります。

控除を受けるためには、年末調整や確定申告が必要となる場合があるので、忘れずに手続きを行いましょう。

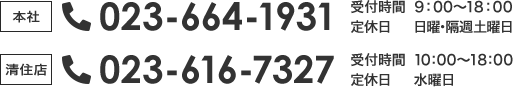

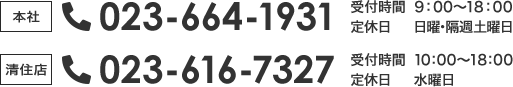

◾️会員様限定プラン

①一般には公開していない会員限定の物件情報を閲覧可能♪

②物件情報ないのすべての投稿画像を閲覧できます♪

③希望条件登録機能でご希望の物件が販売されたらメールで通知!

◾️各種ご相談・お問い合わせはこちらから

ご売却/ご購入/お住み替え/リフォーム/リノベーション/その他お問い合わせ

◾️物件を探す/モデルルーム見学/資金について相談/その他

お電話でもお問い合わせ承ります☎️

リノベース 清住ショールーム TEL :023-616-7327

Youtube

最新のお役立ち情報やリフォーム・リノベーションの施工事例など公開中

最新のお役立ち情報やリフォーム・リノベーションの施工事例など公開中

最新のお役立ち情報やリフォーム。リノベーションの施工事例など公開中